reconstruyamos la gran colombia HISTORIA

QUIEN COMETIÓ LA RUPTURA DE GRAN GRAN COLOMBIA POR DOLARES.

«Eminencia, yo no tengo enemigos puesto que los fusilé a todos.” Esas fueron algunas de las palabras que musitó Tomás Cipriano de Mosquera en su lecho de muerte, el 7 de Octubre de 1878, para responder al Obispo de Popayán quien preguntó “¿Perdona usted, Sr. General, a sus enemigos?”. Ahora bien, Tomás Cipriano de Mosquera nació en Popayán el 26 de septiembre de 1798 en el Virreinato de Nueva Granada bajo el nombre Tomás Cipriano Ignacio María de Mosquera-Figueroa y Arboleda-Salazar. Hijo de José María Mosyuera y Figueroa y María Manuela Arboleda Arrachea, nació en una familia descendiente de españoles y de tradición terrateniente.

«Eminencia, yo no tengo enemigos puesto que los fusilé a todos.” Esas fueron algunas de las palabras que musitó Tomás Cipriano de Mosquera en su lecho de muerte, el 7 de Octubre de 1878, para responder al Obispo de Popayán quien preguntó “¿Perdona usted, Sr. General, a sus enemigos?”. Ahora bien, Tomás Cipriano de Mosquera nació en Popayán el 26 de septiembre de 1798 en el Virreinato de Nueva Granada bajo el nombre Tomás Cipriano Ignacio María de Mosquera-Figueroa y Arboleda-Salazar. Hijo de José María Mosyuera y Figueroa y María Manuela Arboleda Arrachea, nació en una familia descendiente de españoles y de tradición terrateniente.

Cipriano se enfilo en el ejército patriota comandado por Antonio Nariño en 1813 y en 1824 combatió en defensa de la República contra Agustín Agualongo, un hombre indígena que representaba el ejército del Rey. Después se identificó con el proyecto de Bolívar y defendió el centralismo del país. Se hizo conocido por sus batallas y en 1840 fue nombrado secretario de Guerra bajo el gobierno de José Ignacio de Márquez. Durante éste tiempo subió muy rápidamente los escalafones militAR

Contrajo nupcias por primera vez con su prima hermana Mariana Arboleda y Arroyo, la segunda vez fue con María Ignacia Arboleda.

Entre 1845 y 1849 ocupó por primera vez (la primera de cuatro veces) la presi dencia de la República

Después formó parte del Congreso y terminó siendo elegido gobernador del Estado del Cauca entre 1855 y 1858. Tomás Cipriano de Mosquera comenzó a pensarse la separación de la Confederación Granadina y en 1860 lo declaró causando una guerra civil que duro dos años. Mosquera derrotó al presidente Mariano Ospina Rodríguez y asumió la presidencia de la Unión desde julio de 1861 hasta 1863.

Y es en éste periodo donde pasa a la historia como el presidente que expulsó a la Compañía de Jesús del territorio colombiano y decretó la desamortización de bienes de manos muertas. No solo por sus tendencias liberales sino que lo consideraba a nivel económico para el país. Llegó a decir una frase famosa como “Gracias a Dios, soy ateo” cuando le recordaron sus inicios conservadores y católicos.

“Gracias a Dios, soy ateo”. Tomás Cipriano de Mosquera

Dice la biografía por parte del banco de la república: “Se puede afirmar que las tendencias económicas más importantes de mediados del siglo XIX, fueron establecidas bajo el primer gobierno de Mosquera. En materia religiosa, la ley del 25 de abril de 1845 declaraba a los funcionarios, corporaciones y empleados eclesiásticos, responsables ante la ley por funciones eclesiásticas que les fueran atribuidas por el Congreso; esta ley suscitó la protesta del papa Gregorio XVI, Mosquera propuso una ley contra la inmovilidad de los censos, y enunció el principio: «Tierra para los que la trabajan., y renta para los que no están destinados a producción».

Después de ser presidente durante cuatro mandatos (no seguidos), se proclamó dictador en abril de 1867 pero un mes después dio frutos una conspiración en su contra que lo dejó prisionero y desterrado durante tres años. En 1871 regresó y fue elegido presidente del Estado Soberano del Cauca durante dos años y después participó del Senado en el mismo estado. Finalmente, se retiró a su haciendo Coconuco y murió con 80 años y en su haber muchos de los títulos más importantes para un militar y un político. En la época lo llamaban de manera despectiva “Mascachochas” pues después la herida en la mandíbula por un tiro sufrido en la defensa de Barbacoas en 1824 al hablar hacía muchas muecas y ruidos.

Por todo lo anterior se le reconoce como una de las figuras trascendentales de la vida política nacional del siglo XIX, puesto que ocupó muchos títulos de bastante importancia (además de sus cuatro presidencias). En su época fue considerado contradictorio respecto a su pensamiento político pues al principio lideró guerras del partido conservador (partido que lo apoyaría para llegar a la presidencia en 1845) pero luego combatió al lado de los liberales para derrocar el gobierno de Mariano Ospina. Aun así por sus acciones como presidente se nota que fue un liberal moderado puesto que consideraba a ambos partidos muy radicales.

Durante la Guerra Civil colombiana de 1860-1862 dirigió las fuerzas liberales en una guerra civil contra las facciones conservadoras. Después de que los liberales ganaron, se implementó una nueva constitución federalista, que estableció una presidencia de dos años, y la nación cambió el nombre de los Estados Unidos de Colombia. Mosquera sirvió dos veces como presidente del nuevo gobierno. De 1861 a 1862 sirvió de manera no electa, de manera provisional, mientras se redactaba la constitución. De 1862 a 1864 sirvió de manera electa. Tuvo un cuarto mandato de 1866 a 1867. Debido a las reformas liberales llevadas a cabo bajo su liderazgo, es considerado una de las personas más importantes en la historia colombiana del siglo XIX.

Debido a las grandes heridas faciales recibidas durante una batalla en 1824, requirió el uso de una prótesis metálica en su mandíbula. Esto afectó su habilidad para hablar, que estaba marcada por sonidos de silbidos y golpes. Como resultado, Mosquera fue apodado burlonamente "Mascachochas" (Gaga-chew) por algunos de sus críticos contemporáneos.

Vida personal

Familia

Mosquera nació en Popayán , el 26 de septiembre de 1798. Sus padres eran el rico hacendado José María de Mosquera-Figueroa y Arboleda y María Manuela de Arboleda y Arrachea, ambos de familias prestigiosas. Su hermano Joaquín era presidente de Gran Colombia , su hermano Manuel José era arzobispo de Bogotá y su hermano Manuel María era diplomático.

Matrimonio e hijos

El general Tomás Cipriano de Mosquera se casó dos veces. Como era costumbre entre la burguesía en ese momento, en ambas ocasiones se casó con parientes maternos. Su primer matrimonio fue con Mariana Benvenuta Arboleda Arroyo, pero se ha caracterizado por ser infeliz como resultado de los frecuentes engaños de Mosquera, que tuvo varios hijos fuera del matrimonio. Cuando Mariana murió, contrajo matrimonio en 1872 con María Ignacia Arboleda Arboleda. Mosquera tenía 78 años en ese momento y, según los informes, cuando le propuso matrimonio le dijo: "¿Te gustaría ser la viuda del general Mosquera?" En total tuvo ocho hijos (con: Mariana Arboleda -Anibal Mosquera y Amalia Mosquera-; María Ignacia Arboleda -José Bolívar Mosquera-; Paula Luque -Clelia Mosquera, Teodulia Mosquera, Isabel Mosquera-; María Lorza -María Engracia Mosquera-;

Vida académica

Mosquera fue un matemático, historiador y escritor autodidacta, versado en latín , inglés, francés e italiano y escribió diferentes libros sobre filosofía y política que tienen reconocimiento académico.

Carrera militar y política

Comienzos

Ya en 1814 estaba involucrado en el movimiento de independencia y estaba bajo el mando del general Simón Bolívar . En 1824 ya había sido ascendido a teniente coronel, y en ese año luchó contra el ejército realista español bajo el mando del teniente coronel Agustín Agualongo , en Barbacoas ( Nariño ). Fue en esta batalla que recibió el disparo que le rompió la mandíbula inferior y perjudicó su discurso, y eso lo convirtió en el objeto del apodo infame de "Mascachochas". Su destreza en la batalla fue otorgada por un ascenso a coronel, y se convirtió en gobernador de varias provincias en el suroeste del país ( Buenaventura , Guayaquil , Cauca), al mismo tiempo ascendiendo entre las filas y siendo ascendido a general en 1829.

Mosquera fue diplomático en Perú entre 1829 y 1830, y posteriormente fue diplomático en varios países de Europa y Estados Unidos (1830-1833). A su regreso se convirtió en congresista (1834-1837), y más tarde secretario de guerra para el gobierno conservador de José Ignacio de Márquez . Como secretario de guerra, Mosquera ordenó y fue victorioso en la Guerra de los Supremes en 1840. Más tarde fue enviado como embajador en Perú , Chile y Bolivia , entre 1842 y 1845.

Primer mandato presidencial (1845-1849)

En 1845, el llamado sector ministerial (que luego formaría el Partido Conservador) apoyó a Mosquera como candidato a la presidencia, y salió victorioso. Durante su administración enfatizó la apertura económica. En 1846 su administración firmó el Tratado Mallarino-Bidlack con los Estados Unidos. También influyó en la supresión de los impuestos coloniales remanentes y revitalizó la industria tabacalera. También fue durante su mandato que se implementó el Sistema Internacional de Unidades . Mosquera también inició medidas políticas para separar el Estado y la Iglesia Católica. También contrató a Thomas Reed para dirigir el edificio del Capitolio Nacional.. Su administración también fue la primera en la historia del país en realizar un censo. Finalmente, promovió la navegación a vapor sobre el río Magdalena , cuando autorizó en 1849 que las exportaciones pudieran pasar por el puerto de Barranquilla .

Sus medidas políticas fueron mal vistas por los sectores que anteriormente lo habían apoyado en su elección presidencial, y estaba mucho más cerca de los liberales. Al final de su mandato, se mudó a la ciudad de Nueva York para dedicarse a su negocio familiar, y creó una casa de comercio internacional que se declaró en quiebra. Mientras estaba en Nueva York, escribió su 'Memoria sobre geografía física y política de Nueva Granada', uno de sus muchos tratados en la geografía colombiana. Fue miembro de varias sociedades científicas en América Latina y Europa. Regresó a Colombia algunos años después para luchar contra la llamada revolución de los artesanos y para derrotar a la dictadura de José María Melo.en 1854. Para entonces se había convertido completamente al partido liberal, y como tal era representante y senador en el Congreso, así como candidato a la reelección presidencial en 1857, que perdió ante el conservador Mariano Ospina Rodríguez . Con la creación de la Confederación Granadina , Mosquera fue elegido presidente del Estado del Cauca , posición desde la cual se opuso al presidente Ospina, a quien acusó de faltarle el respeto a la autonomía de los estados.

Guerra civil 1860-1862 [ editar ]

En 1860, Mosquera declaró la secesión del Estado del Cauca y declaró la guerra a la Confederación Granadina. Pronto recibió el apoyo de los estados de Santander y Tolima , que lo proclamaron gobernador. Después de fuertes batallas en la Guerra Civil colombiana , Mosquera pudo tomar el poder en 1861, después de lo cual promovió la creación de los Estados Unidos de Colombia .

Segundo y tercer mandato presidencial (1861–1864) [ editar ]

Durante su segundo mandato como presidente (1861-1863), Mosquera promulgó una serie de decretos destinados a controlar el poder de la Iglesia Católica, vendiendo muchas de sus propiedades, para impulsar la economía que se las daba a los pobres colombianos, y prohibiendo a los jesuitas. del país por su apoyo abierto a la facción conservadora. A pesar de cierta disidencia, se proclamó una constitución federal y liberal que garantizaba los derechos de los ciudadanos y fue apoyada por todos los firmantes. Se decidió que Mosquera debería completar el primer mandato de dos años como presidente de los Estados Unidos de Colombia, hasta abril de 1864.

Este tercer mandato incluyó una guerra a Ecuador en 1863, y él mandó personalmente al ejército colombiano a la victoria. Este sería el único conflicto internacional hasta la fecha entre los dos países. Al final de su mandato viajó a París como embajador.

Cuarto mandato presidencial (1866-1867), jubilación y muerte [ editar ]

En 1866, Mosquera regresó a Colombia para ser elegido presidente por cuarta vez, a pesar de la oposición de los liberales radicales. Sin embargo, las tensiones con la Iglesia Católica llevaron a una fuerte intervención del Papa Pío IX , y su uso de medidas dictatoriales (como el cierre de las sesiones ordinarias del Congreso en 1867) llevó a la oposición a organizar un golpe de estado el 23 de mayo. 1867. Sus enemigos también sabían que Mosquera estaba lista para demandar a políticos corruptos que se habían aprovechado de las propiedades que pertenecían a la Iglesia Católica y que fueron asignadas a los pobres. Estuvo exiliado durante los tres años siguientes, durante los cuales vivió en Lima., donde escribió su libro 'Cosmogonía. Estudio sobre los diversos sistemas de la creación del universo '(Cosmogonía. Un estudio de los diversos sistemas de la creación del universo). De regreso a Colombia en 1871, se postuló para presidente nuevamente pero fracasó, aunque fue elegido para la presidencia del Estado del Cauca hasta 1873. Fue senador nuevamente en 1876.

Murió el 7 de octubre de 1878 en su granja Coconuco, en Puracé , cerca de Popayán . Fue enterrado en el cementerio Panteón de los Próceres en Popayán.

Obras

- Vida de Bolívar ("La vida de Bolívar", Nueva York, 1853)

- Cosmogonía Estudio sobre los diversos sistemas de la creación del universo ("Cosmogonía. Un estudio de los diversos sistemas de la creación del universo", 1868)

- Memoria sobre geografía física y política de la Nueva Granada

seguir tus temas favoritos.

El periódico estadounidense que tumbó a un presidente colombiano

El jefe de Estado fue condenado tras un juicio realizado por el Congreso de la República.

tomado de el tiempo ;

Por: JAVIER FORERO

09 de enero 2020 , 01:48 p.m.

Una publicación de un diario estadounidense, referenciada en libros de historia como el diario ‘La Prensa’, de comienzos de 1867, llevo al banquillo de los acusados al entonces presidente Tomás Cipriano de Mosquera.

La publicación se dio en un ambiente convulsionado. El Congreso ya traía enormes discrepancias con el Presidente por su autoritarismo y sus tensiones con la Iglesia.

Por ejemplo, durante su mandato impulsó el proyecto que establecía la conversión en deuda pública de los bienes de la Iglesia y las comunidades religiosas, lo mismo que los bienes de los colegios y los establecimientos de beneficencia.

El escándalo revelado por el diario hacía referencia a la compra de un buque de guerra, conocido como Vapor Rayo, adquirido por Colombia a Estados Unidos. El artículo contenía dos hechos inquietantes.

El Gobierno hizo esta operación sin la autorización legal del Congreso, que solo se enteró a través de la publicación.

Por ejemplo, durante su mandato impulsó el proyecto que establecía la conversión en deuda pública de los bienes de la Iglesia y las comunidades religiosas, lo mismo que los bienes de los colegios y los establecimientos de beneficencia.

El escándalo revelado por el diario hacía referencia a la compra de un buque de guerra, conocido como Vapor Rayo, adquirido por Colombia a Estados Unidos. El artículo contenía dos hechos inquietantes.

El Gobierno hizo esta operación sin la autorización legal del Congreso, que solo se enteró a través de la publicación.

El Gobierno le mintió a EE. UU. al informarle que el buque era para la armada local, cuando en realidad era para apoyar a Perú en la Guerra del Pacífico.

Además, según indica el libro ’Colombia y la diplomacia secreta’ del historiador Diego Uribe Vargas, para la época el país aún no había acabado de pagar los tres buques que había comprado anteriormente.

En efecto, la Cámara de Representantes el día 8 de marzo de 1867 decidió solicitar al poder Ejecutivo exactitud por el hecho revelado en el periódico estadounidense.

“Sin embargo, el gobierno guardó silencio y 20 días después, al concretarse la llegada del buque a costas colombianas, el secretario del Tesoro envió una nota al Legislativo en la cual se afirmaba que el Gobierno no había dispuesto la compra de ningún buque de guerra y que el Vapor Rayo pertenecía al gran general Tomás Cipriano de Mosquera”, apunta Uribe Vargas en su libro.

Al evidenciarse que, efectivamente, el buque había sido adquirido para Perú, el parlamento decidió enjuiciar al Presidente de la República por este y otros hechos, marcados especialmente por su autoritarismos. No se puede olvidar que Mosquera clausuró el Congreso en abril de 1867.

La situación llevó a la oposición a derrocarlo el 23 de mayo de 1867, día cuando una partida del Ejército ingresó a la casa de gobierno en medio de la noche, lo apresó y permitió la toma del poder del general Santos Acosta.

Mosquera fue hecho prisionero en el Observatorio Astronómico de Bogotá donde permaneció poco más de una semana.

El 30 de septiembre de 1867 orgulloso y altivo, se presentó a juicio en el Congreso luciendo su uniforme y su constelación de condecoraciones. Mosquera fue condenado a dos años de prisión, finalmente conmutados por destierro.

Además, se le condenó a pérdida del empleo por cuatro meses así como de los derechos civiles y políticos. Pero lo que debió de herir en lo hondo fue la pena de doce pesos de multa.

JAVIER FORERO

Redacción Política

Además, según indica el libro ’Colombia y la diplomacia secreta’ del historiador Diego Uribe Vargas, para la época el país aún no había acabado de pagar los tres buques que había comprado anteriormente.

En efecto, la Cámara de Representantes el día 8 de marzo de 1867 decidió solicitar al poder Ejecutivo exactitud por el hecho revelado en el periódico estadounidense.

“Sin embargo, el gobierno guardó silencio y 20 días después, al concretarse la llegada del buque a costas colombianas, el secretario del Tesoro envió una nota al Legislativo en la cual se afirmaba que el Gobierno no había dispuesto la compra de ningún buque de guerra y que el Vapor Rayo pertenecía al gran general Tomás Cipriano de Mosquera”, apunta Uribe Vargas en su libro.

Al evidenciarse que, efectivamente, el buque había sido adquirido para Perú, el parlamento decidió enjuiciar al Presidente de la República por este y otros hechos, marcados especialmente por su autoritarismos. No se puede olvidar que Mosquera clausuró el Congreso en abril de 1867.

La situación llevó a la oposición a derrocarlo el 23 de mayo de 1867, día cuando una partida del Ejército ingresó a la casa de gobierno en medio de la noche, lo apresó y permitió la toma del poder del general Santos Acosta.

Mosquera fue hecho prisionero en el Observatorio Astronómico de Bogotá donde permaneció poco más de una semana.

El 30 de septiembre de 1867 orgulloso y altivo, se presentó a juicio en el Congreso luciendo su uniforme y su constelación de condecoraciones. Mosquera fue condenado a dos años de prisión, finalmente conmutados por destierro.

Además, se le condenó a pérdida del empleo por cuatro meses así como de los derechos civiles y políticos. Pero lo que debió de herir en lo hondo fue la pena de doce pesos de multa.

JAVIER FORERO

Redacción Política

ahora veamosy entendamos por que se dividio colombia. osea los masones se robaron los dolares de panama como su canal y nosotros como pais no fuimos capaces de construir el canal y por eso se independisaron, como venezuela peru ecuador etc. y de todas las diviciones piliticas de colombia.

que lastima debemos de unirnos hermanos sembrar esa semilla de reconcialicion con nosotros mismos. mirarnos y habalr de nosotros no del otro. empezar de cero para hacer el ser hace cuanto escribieron ser o no ser, y ahora lo discernimos es ser hermanos con amor como hijos de la energia divina por eso somos sus hijos con semejanza ahora la igualdad no exiwte se vienen grandes cambios donde debemos de unirnos si no todos los paises se uerran venor para nuestra casa y seremos los padres de todos los paises en amor propio por ue les enseñaremos nuestra descendencia de libertad para construir una raza con conciencia en colombia inicia la luz divina para esparcirla por el mundo. por eso somos el cambio somos la reconstruccion de la gran colombia.

panama

Los navegantes europeos que pisaron por primera vez las tierras del istmo que une las dos América, debieron experimentar una sensación de pavor y de confusión.

Quizás ningún lugar les había parecido más inhóspito corno aquellas playas, en las cuales el mar se convertía en un pantano, infestadas de caimanes, interrumpidas por cursos de agua, ora desbordantes y destructores, ora secos y transformados en turbios ambos poblados por toda clase de animales repelentes y peligrosos. Además, el clima húmedo y caluroso destrozaba los nervios y anulaba toda voluntad.

Vasco Núñez de Balboa llegó a aquellos parajes veinte años después que Cristóbal Colón, y desembarcó en las costas del golfo de Darién.

Una vez atravesadas las zonas pantanosas, trepó con un grupo de compañeros por los escarpados contrafuertes de la sierra, y el 25 de setiembre de 1513, desde la cumbre de un cerro, pudo contemplar a sus pies otro inmenso océano.

Balboa fue el primer europeo que vio el océano Pacífico, al cual llamó Mar del Sur. Salvó la distancia que lo separaba de aquellas aguas, tomó posesión de las mismas en nombre del rey de España, y retornó a sus naves; con éstas comenzó a explorar cada golfo y cada ensenada, buscando un pasaje que le permitiera navegar hacia el océano desconocido.

Recorrió aquellas tierras de este a oeste durante muchos meses, pero la búsqueda fue infructuosa.

El Atlántico estaba cerrado por aquella estrecha familia de tierra, que impedía el paso de las naves hacia el Pacífico.

Probablemente, Vasco Núñez de Balboa fue el primero en concebir la idea de dividir el istmo, construyendo una vía de agua que permitiera a las embarcaciones provenientes de Europa proseguir la navegación hacia el oeste. Y quizás no habría tardado en dar a conocer sus proyectos, si el gobernador, celoso del prestigio que adquiría entre sus hombres, no lo hiciera hecho decapitar.

A Álvaro de Saavedra le cupo el mérito de haber expuesto la gran idea, que sólo sería realizada cuatro siglos más tarde.

Y quien por primera vez habló de ella al omnipotente Carlos V, rey de España, fue Hernán Cortés, el conquistador de México, que propuso e hizo estudiar un proyecto para cortar el istmo en la región de Tehuantepec, 2.000 km. al norte de Panamá.

Pero el rey, preocupado solamente en sacar provecho del oro de las colonias de ultramar, y fastidiado por la larga y costosa guerra contra Francisco I de Francia, no brindó el apoyo necesario a esta iniciativa.

Los expedientes relativos a los proyectos y otros estudios» que yacían olvidados en los archivos, fueron extraídos por voluntad de algunos estudiosos y por generales de Felipe II, hijo de Carlos V, quienes insistían para que se llevara a cabo una obra de tanta utilidad y prestigio para España.

Pero el rey, devotísimo, fue siempre contrario a ese plan, pues profesaba la idea de que la voluntad del hombre no debía» modificar aquello que existía por voluntad de Dios.

Los galeones que llevaban a España los inmensas riquezas que traídas al Perú, estaban obligados a seguir la larga y peligrosa ruta del estrecho de Magallanes y el cabo de Hornos, bordeando las costas del continente sudamericano.

Finalmente, para abreviar el recorrido, los colonizadores encontraron oportuno abrir un camino a través del istmo; fueron necesarios ‘ muchos años de ardua labor y el sacrificio de males de vidas humanas, sobre todo de indígenas, para construir esa larga ruta que seguía, poco más o menos, el trazado del actual canal.

En tanto, se desarrollaba la piratería; corsarios y bucaneros se habían apoderado de algunas islas del Mar de las Antillas, y abandonaban periódicamente estas bases para organizar vastas correrías a través del continente, en particular por aquella zona.

No había, al parecer, presa más fácil y provechosa como las caravanas cargadas de oro y piedras preciosas, que cruzaban el istmo lenta y fatigosamente, a lo largo del nuevo camino, eran escoltadas por reducidos grupos de soldados, prontos a huir a la primera señal de peligro.

Y llegó un momento en que los asaltantes fueron tan numerosos y audaces que ninguna caravana se atrevió ya a pasar por esos lugares.

Poco tiempo después aquel camino fue totalmente abandonado, entre tanto se continuó hablando durante siglos de la división del istmo, sin llegar a una solución efectiva.

En los últimos decenios del siglo XVIII y en la centuria siguiente, fueron enviados a Panamá exploradores, científicos y técnicos para examinar las posibilidades de tal empresa.

Después de dos años de intensos estudios, se llegó las siguientes conclusiones el canal debía ser construido ,»a nivel» es decir, estar enteramente a la altura de ambos océanos, o bien, en su porción mediana, ser elevado mediante un sistema de esclusas.

Pero surgía no gravísimo problema, debido a que entre los niveles de los dos océanos hay una diferencia de alrededor de 10 metros.

Transcurrió otro período, durante el cual se sucedieron nuevos proyectos, estudios y tentativas, siempre coronados por el más completo fracaso.

En el año 1843, el italiano Napoleón Carella ejecutó las triangulaciones necesarias para la construcción de un ferrocarril, pero esta empresa tampoco dio resultado debido al estallido de la revolución de 1848.

La «fiebre del oro» del año 1849 convenció a todos de que era absolutamente imprescindible una vía férrea, y entre 1850 y 1855 el ferrocarril fue construido. El clima, las enfermedades y las penurias hicieron estragos: se decía que cada traviesa se apoyaba sobre el cadáver de un hombre.

En el año 1869 fue terminada la obra grandiosa del genio y del trabajo humanos: el canal de Lesseps.

El italiano Luis Negrelli habla preparado el proyecto y el francés Fernando de Lesseps lo realizó. Todos pensaron que finalmente se había encontrado en este último al hombre dotado de la capacidad técnica y energía necesarias para llevar a cabo esta empresa.

En 1876 fue constituido, bajo la presidencia de Fernando de Lesseps, el Comité que de organizar los trabajos. Dos años-más tarde, concluidas las tareas preparatorias, el gobierno colombiano concedió la autorización para realizar las obras, y, en el Interna, el ingeniero francés obtuvo capitales para financiar la empresa.

El canal sería del tipo ,»a nivel», y entre los muchos proyectos fue elegido el que proponía unir por esa nueva vía de agua las ciudades de Panamá y Colón.

A comienzos de 1881 se iniciaron las obras, las que debían estar terminadas, según las previsiones de Fernando de Lesseps, al cabo de seis años.

Pero en 1890 el Tribunal del Sena declaraba la quiebra de la sociedad que había asumido la responsabilidad de la empresa.

Es imposible enumerar aquí todas las causas de la catástrofe. Fueron esencialmente motivos políticos, administrativos y financieros.

La empresa francesa se había enfrentado desde un principio con la hostilidad de los Estados Unidos y de Inglaterra, pues ambas naciones veían en el canal una amenaza para su potencia y el desarrollo de su comercio.

Estalló un escándalo de grandes proporciones: se acusó a de Lesseps de mala administración y de procurarse ganancias ilícitas; el mismo Parlamento francés, confundido, y vencido por la campaña periodística instigada por los Estados Unidos, se declaró en contra de de Lesseps, quien llevado ante el tribunal y condenado.

Los trabajos fue interrumpidos.

La maniobra intentada por los Estados Unidos había tenido éxito. Los norteamericanos iniciaron en seguida negociación con el gobierno colombiano para adjudicarse la realización la empresa y llevarla a cabo con sus capitales y sus técnicos.

Pero Colombia, de la cual Panamá era una provincia, propuso nuevas exigencias que los Estados Unidos no estaban tos a aceptar.

Los pequeños estados de la América eran ya famosos por las revoluciones que frecuentemente tallaban en sus territorios, los Estados Unidos fomentar una rebelión en la región de Panamá, la cual, en nombre un hipotético derecho a la libertad, proclamó su independencia de los lazos que la unían a Colombia, y en el año 1903 la República Independiente de Panamá concedía a los Estados Unidos el permiso para proseguir las obras interrumpidas

Adquiridos los derechos de la fallida empresa francesa varios millones de dólares, trataron de asegurarse tales derechos comprando la zona del Canal, es decir, la parte territorio panameño que se extendía a unas 5 millas a lado del canal a ser construido; de tal modo, la República de Panamá quedó dividida en dos partes por dicha la cual pasaba a ser de exclusiva propiedad estadounidense.

Concertado en estos términos el contrato, los Estados Unidos emprendieron la difícil labor con la energía y la contribución técnica y financiera que acostumbraban poner en empresas.

El proyecto «a nivel», que habría garantizado un funcionamiento más regular, pero que hubiera resultado más, y más difícil y largo para ejecutar, fue abandonado, y se volvió a considerar el proyecto «a esclusas», que los norteamericanos estudiaban desde hacía mucho tiempo.

Tal plan preveía un sistema de gigantescas esclusas que elevarían el nivel del canal en 30 metros.

Afrontado y resuelto el pavoroso problema sanitario mediante la instalación de numerosos hospitales, el empleo de centenares de médicos y millares de enfermeras, y la desinfección de las zonas plagadas de mosquitos productores del paludismo, lograron llevar a cabo la empresa.

Mas pese a las medidas de sanidad, las víctimas de la construcción del canal se pueden contar por millares.

Finalmente, el día 15 de agosto de 1914 la primera nave surcaba las aguas de la nueva vía de comunicación y pasaba del océano Atlántico al Pacífico. El costo total del canal ascendió a varios millones de dólares.

Una vez dentro del continente, la nave atraviesa, a los 4 Km., la zona de las esclusas de Catún, que la elevan a una altura de 26 metros y le permiten navegar por el lago del mismo nombre, a lo largo de un recorrido señalado por boyas, iluminado durante la noche por faros potentísimos.

Después de ésta, y durante unos 12 Km. , navega en una profunda «garganta», excavada en las rocas (el trabajo más arduo de toda la empresa); luego, mediante las esclusas de Pedro Miguel, desciende casi al nivel del océano Pacífico entrando en el pequeño lago de Miraflores; finalmente, a través de las esclusas de Miraflores, alcanza el océano y navega algunos kilómetros por una zona indicada por boyas, como en el océano Atlántico.

El Canal de Panamá tiene una longitud de 68 Km., a los que se deben agregar alrededor de 11 Km., limitados por boyas, en la zona del Atlántico, y otros 3 Km., en la parte del Pacífico, que inician el canal antes de que éste penetre en tierra firme.

Su profundidad media oscila entre 12 y 14 metros, asegurando así el pasaje de las naves de mayor calado. Su anchura varía entre 90 y 350 metros. El canal comienza en la bahía de Limón, a 11 Km. de tierra firme.

La nave es transportada, dentro del dique que forman las esclusas, por medio de locomotoras a cremallera.

Poderosos y delicados mecanismos eléctricos cierran las gigantescas compuertas, mientras en el dique se vierten rápidamente millones de metros cúbicos de agua que, llenándolo, elevan la nave al nivel necesario.

Cuando ésta ha recorrido todo el dique tiene lugar la operación inversa: las puertas se abren y el agua se precipita hacia afuera, hasta llegar al nivel del dique siguiente.

Un gigantesco murallón permite el tránsito (le las naves en ambos sentidos, formando dos diques adyacentes.

A lo largo del canal existen potentes instalaciones que producen la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de los motores y mecanismos; la gran reserva del lago de Gatún asegura siempre un constante volumen de agua.

Puesto que el canal es de propiedad de los EE.UU. y se halla en el territorio estaudinense, está fortificado, contrariamente al Canal de Suez y otras vías de agua similares que, al menos en teoría permiten el libre transito, aun en tiempos de guerra.

La utilidad económica y militar del canal es enorme. Sin esta impotente ruta, las flotas norteamericanas del Atlántico y del Pacífico, estarían a actuar separadamente, mientras que utilizando esta vía, pueden concentrarse con facilidad sobre una u otra costa.

Todas las naciones del mundo han obtenido grandes ventajas de este canal que abrevia notablemente los viajes hacia el extremo oriente. La zona del canal como ya hemos dicho ha sido cedida por Panamá a los EE.UU. por la cantidad de 10.000.000 U$s, además de una suma anual de 250.000 U$s. Los límites de la ciudad de Panamá están cerca de la frontera, pero pertenecen a Panamá, al igual de la ciudad de Colón, que se encuentra en la zona del canal, pero pertenece a Panamá.

ALGUNOS DATOS MAS:

El primer tema que atendieron fue el sanitario, mientras hicieron todos los planos nuevos. El paso más difícil fue el corte Culebra, de 15 Km. de largo, donde el río Chargres aporta el agua para el funcionamiento y la usina eléctrica.

EL canal fue inaugurado exitosamente en 1914 y el primer barco en cruzarlo, fue el Ancon, de 10.000 toneladas; desde entonces, más de 900.000 barcos lo cruzaron.

EE.UU. operó la Zona del Canal hasta 1979 en que pasó a Panamá; y el 31 de diciembre de 1999 también pasó el canal.

El tiempo promedio de cruce es de unas 10 horas, y con todas las esperas, de unas 27 horas.

La tarifas por cruzar el canal, son del orden de 2.20 dol/ton para barcos cargados y de 1.80 para barcos en lastre; el peaje promedio es de unos 40.000 dol. por barco y lo cruzan unos 12.000 barcos cada año. Cada cruce consume unos 200 millones de litros de agua dulce del río Chargres. En el canal trabajan unas 14.000 personas.

Los barcos que lo pueden cruzar, son los Panamax con hasta 300 m de eslora y 28 m de manga; desde 1994 se construyen barcos mayores (postpanamax) pero no pasan, por lo que se usan para otros recorridos.

La modificación de las instalaciones para permitir el cruce de barcos de mayor tamaño, se viene estudiando desde que se construyen barcos mayores, pero se trata de muy costosas modificaciones y llevará tiempo decidirlas.

UN POCO DE HISTORIA:

ROOSEVELT CONSIGUE EL CANAL DE PANAMA

En un discurso de 1903, el presidente Theodore Roosevelt describió el canal que quena construir en el istmo de Panamá como «la mayor proeza de ingeniería que se haya conseguido en la historia de la humanidad».

ROOSEVELT CONSIGUE EL CANAL DE PANAMA

En un discurso de 1903, el presidente Theodore Roosevelt describió el canal que quena construir en el istmo de Panamá como «la mayor proeza de ingeniería que se haya conseguido en la historia de la humanidad».

Junto a la grandilocuencia de Roosevelt, el canal iba a ser algo más que un monumento a la genialidad norteamericana: prometía enormes beneficios comerciales y, sobre todo, militares.

El gobierno estaba convencido de la necesidad de un canal desde la guerra contra España (1898), cuando un barco norteamericano salió de Cuba hacia Filipinas y tardó 69 días en doblar por el cabo de Hornos para alcanzar su destino.

El canal de Panamá era la pieza central de la política exterior de Roosevelt. De acuerdo con esto, en 1904 propuso una ampliación de la Doctrina Monroe sobre el destino de Estados Unidos.

El Corolario de Roosevelt no sólo reiteraba la Doctrina Monroe en cuanto a la prohibición de la intervención europea en Latinoamérica, sino que también proclamó que Estados Unidos tenía «poder policial» sobre sus vecinos latinoamericanos y, por esta razón, garantizaba el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

La estrategia de Roosevelt —simbolizada por la frase «Habla suavemente y lleva un gran garrote», que mencionó en un discurso sobre política exterior en 1901 en el estado de Minnesota— convirtió a Estados Unidos en la mayor potencia naval.

En 1903, el istmo de Panamá era una provincia de Colombia descontenta con su suerte.

Los intentos secesionistas se habían desarrollado durante 70 años.

Pero los partidarios panameños de la independencia habían fracasado reiteradamente. Estados Unidos había apoyado siempre a Colombia hasta 1903.

Ese año fracasaron los intentos norteamericanos de obtener la autorización de Colombia para construir un canal a través de Panamá.

«Sería más fácil que la gelatina de grosella se aguantara en una pared que llegar a un acuerdo con los políticos de Colombia», afirmó Roosevelt.

En lugar de renegociar, envió barcos de guerra a Panamá, donde fomentó una rebelión de los secesionistas.

El alzamiento tuvo lugar el 2 de noviembre; al día siguiente, los marinos norteamericanos desembarcaron e impidieron que el ejército colombiano sofocara la revuelta.

Panamá había conseguido la autonomía y Estados Unidos había ganado una república para construir su canal.

Roosevelt apeló a una «obligación moral y por tanto legal» para justificar esta acción militar sin precedentes.

Era una empresa no sólo para Estados Unidos o los panameños, dijo, sino «para el bien de todo el mundo civilizado».

El procurador general del Estado, Philander C. Knox, replicó ásperamente: «Oh, señor presidente, no deje que una sospecha de ilegalidad impida tan gran logro».

La independencia de Panamá se proclamó con el apoyo norteamericano: los panameños pensaban que si Estados Unidos se retiraba, Colombia recuperaría su dominio.

Como resultado, el tratado del canal de Panamá (llamado Tratado de Hay Bunau-Varilla), firmado el 18 de noviembre de 1903, concedía a Estados Unidos los poderes en la zona del canal.

LA INAUGURACIÓN DEL CANAL: Aunque Roosevelt fue el promotor del canal, Woodrow Wilson era el presidente en el momento de la apertura, un capricho del destino que molestó en exceso al ex presidente rebelde. Cuando Wilson propuso que Estados Unidos compensara a Colombia con una indemnización de 25 millones de dólares por haber ocupado la zona del canal, Roosevelt consideró que la propuesta era como «un crimen contra Estados Unidos».

Intimidado por sus vociferaciones, el Senado rechazó la propuesta de Wilson. (En 1921, tras la muerte de Roosevelt, Estados Unidos concedió a Colombia los 25 millones de dólares) Wilson y Roosevelt representaron las dos actitudes emocionales que definirían la relación entre Estados Unidos y el valioso canal durante el siglo: uno, propietario y soberbio hasta el final; el otro, un poco incómodo y culpable.

LOS CREADORES DEL CANAL:

John Frank Stevens Stevens era un ingeniero con un extraordinario historial de éxitos en el tendido de vías férreas cuando Roosevelt le encargó la construcción del canal en 1905.

John Frank Stevens Stevens era un ingeniero con un extraordinario historial de éxitos en el tendido de vías férreas cuando Roosevelt le encargó la construcción del canal en 1905.

En 1886 había construido una línea ferroviaria de 645 kilómetros a través de pantanos y bosques de pino en el alto Michigan, sobreviviendo a las enfermedades, los ataques de indios y lobos, y el frío intenso de los inviernos norteamericanos.

Cuando recibió el encargo de construir el canal, Stevens heredó un verdadero problema.

Había transcurrido ya un año, se habían gastado 128 millones de dólares, y apenas se había hecho nada.

No existían planos ni organización. Los materiales que llegaban a Panamá permanecían amontonados, y los ingenieros desertaban en cuanto podían conseguir pasaje en un barco.

Escaseaban los alimentos, proliferaban las enfermedades y la moral andaba por los suelos. Stevens interrumpió las obras y comenzó a planificar: fomentó las medidas sanitarias y reorganizó los ferrocarriles, imprescindibles para retirar los residuos.

Hizo construir un almacén frigorífico para conservar los alimentos; proporcionó viviendas a los ingenieros y los invitó a llevar con ellos a sus esposas y familias; incluso construyó campos de béisbol y centros de reunión, organizó conciertos y creó una comunidad saludable. Stevens era ferviente partidario de un canal con esclusas, y por fin se salió con la suya.

En 1906 recibió a Roosevelt, cuya visita al canal hizo dar un vuelco a la opinión pública norteamericana.

Pero en febrero de 1907, escribió una larga carta a Roosevelt, declarándose agotado, quejándose de las constantes críticas que recibía, y describiendo el canal como «nada más que una gran zanja» cuya utilidad jamás había comprendido.

Solicitaba un descanso, pero el presidente interpretó la carta como una renuncia y la aceptó de inmediato.

George Washington Goethals: El sucesor de Stevens fue George Goethals, teniente coronel del Cuerpo de Ingenieros. Roosevelt lo designó para presidir la comisión de siete personas que el Congreso había insistido en nombrar, pero dejó claro que Goethals era el jefe.

Cuando Goethals hubo inspeccionado las obras en compañía de Stevens, manifestó su admiración por el trabajo de éste: «No nos queda nada por hacer… excepto continuar tan excelente trabajo.» Goethals era un hombre rígido y trabajador, que se permitía pocos placeres.

Era duro, enérgico y no gozaba de muchas simpatías, pero sabía elegir a sus colaboradores y delegar funciones. Todos los domingos por la mañana, entre las 7,30 y las 12, cualquier empleado que tuviera una queja podía acudir a hablar con él.

Las sesiones dominicales de Goethals, en las que actuaba como una mezcla de confesor y juez, eran una innovación nunca vista en las relaciones laborales.

Con ellas se ganó el apoyo de los trabajadores, sin lo cual jamás se habría podido construir el canal. Goethals era inmune al desaliento.

Cuando las paredes de la cortada de Culebra se derrumbaron por enésima vez, echando a perder meses de trabajo, Goethals se personó en el lugar y sus asistentes le preguntaron: «¿Qué hacemos ahora?» «Demonios, pues cavar otra vez», fue su respuesta. Así lo hicieron, y así se siguió haciendo hasta completar el canal.

Dr. William C. Gorgas

Todo el trabajo de los ingenieros habría sido en vano sin los servicios del doctor Gorgas, el hombre que consiguió controlar las enfermedades endémicas de Panamá.

Con el apoyo entusiasta de Stevens y Roosevelt, Gorgas eliminó los mosquitos, a los que creía portadores de enfermedades.

Podría no haber dado resultado, ya que se sabía muy poco al respecto, y sus detractores clamaban que se estaba malgastando dinero, pero tenía razón, y a los 18 meses de su llegada la fiebre amarilla había quedado erradicada y la malaria empezaba a poderse controlar.

Además, Gorgas hizo construir pavimentos adecuados, hospitales e instalaciones sanitarias.

El país que había sido la tumba de las esperanzas de De Lesseps se convirtió en aceptablemente saludable, en «una de las mayores proezas realizadas en el campo de la salud pública.

AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ

AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ

Además de convenirse en una de las maravillas de la ingeniería moderna, el Canal es uno de los principales recursos económicos no solo para los panameños sino para otras naciones del mundo.

En octubre de 2006 se aprobó ampliarlo con nuevas esclusas.

El Canal de Panamá ha estado en funcionamiento por noventa y tres años.

En esos años el mundo ha cambiado mucho. Una cantidad de naciones-Estado, que están en la escena mundial, no existían cuando el Canal fue abierto a la navegación en 1914.

l comercio mundial se ha expandido de unos cuantos de cientos de millones por año a mas de 6.500 millones de toneladas métricas al año 2006.

Gran parte de sector, se ha movido entre naciones y continentes por medio de transporte oceánico.

Una revolución tecnológica ha estado impactando en la flota marítima internacional.

Los tamaños de los buques han crecido progresivamente, una generación denominada post-Panamax tiene un diseño que no permite su paso por las exclusas del Canal de Panamá.

Los sistemas de propulsión han sido mejorados y los buques pueden cumplir con su compromiso de entrega mucho más rápido.

Antes del 1970, prácticamente los únicos tipos de buques especializados eran los tanqueros y los graneleros.

Hoy, Lloyds Register of Shipping posee más de 21 diferentes tipos de buques de alto calado.

El uso de contenedores modulares sellados, para mover carga que antes se llevaba a granel, ha tenido un crecimiento extraordinario.

A través de estos tiempos cambiantes, el Canal de Panamá ha adherido a su propósito original de servir al comercio marítimo mundial.

Se preocupa por mover los buques de un océano al otro con el mínimo de demore, eficientemente, a tarifas de peajes competitivas y sin discriminar entre sus usuarios.

Sus esclusas, sin embargo, con sus dimensiones fijas, imponen limitaciones a la capacidad del Canal.

Una alternativa al Canal ha sido los sistemas de puente terrestre en Estados Unidos, impulsados por los ferrocarriles para mover contenedores a través del continente en trenes rápidos sincronizados con el arribo y la partida de los buques para complementar el transporte por mar.

El uso del mini-puente o puente terrestre tiene un atractivo para las cargas, donde el tiempo de entrega reduce los costos de inventarios.

Cuando el Canal de Panamá abrió sus puertas a la navegación en 1914, introdujo un atajo que reducía las distancias.

Distancias de 6,000 millas o más, se ahorraban en algunas de sus rutas de comercio principales, reduciendo el tiempo en el mar y permitiendo economías al transporte marítimo mundial entre los dos más grandes océanos del mundo: el Atlántico y el Pacífico.

En los años desde que el Canal fue construido, un flujo creciente de carga ha estado pasando a través de sus esclusas.

En el año 2006, 211.7 millones de toneladas de carga fueron transportadas en 12,764 tránsitos, dirigidas a los principales puertos del mundo.

Los Estados Unidos ha sido, desde sus inicios, el principal beneficiario de ese comercio marítimo, que representa aproximadamente un 14 por ciento de su comercio. Aun cuando el país norteamericano es el cliente más importante para el Canal, no lo son menos las naciones latinoamericanos que encuentran gran beneficio en este paso marítimo.

Entre un 40 por ciento y un 60 por ciento del comercio marítimo de Ecuador, Perú y Chile pasa por el Canal.

Las costas de Colombia por lo escabroso de su terreno continental, están conectadas por agua a través del Canal. Este aporte latinoamericano representa aproximadamente un 40 por ciento del negocio del Canal.

El otro 60 por ciento, aproximadamente, está constituido por cargas de otras naciones. Hasta hace unos pocos años, les clientes del Canal no se preocuparon por su capacidad para atenderlas demandas del tránsito y si lo hacia era únicamente por el tamaño de las esclusas.

A medida que la demanda, crecía el Canal realizaba las inversiones necesarias, pero se llegó a un punto que no se podía hacer más, porque la restricción la imponía las esclusas.

Ya se advierte que el Canal está llegando a su punto de saturación, las naves requieren de una espera mayor para transitar.

El problema está en que para poder prestar servicios a los buques de mayor tamaño y para atender la demanda creciente se requiere de una inversión que se ha estimado en U$s 5250,000,000 Panamá ha hecho los cálculos financieros para amortizar la inversión.

Para eso se va a requerir de aumentos en las tarifas de peajes. La explicación es que el ajuste lo que busca es capturar una porción importante del valor que la vía obtiene para los usuarios en razón de los ahorros que éstos logran de su utilización.

Los clientes del Canal y los gobiernos de algunos países han reaccionado negativamente aduciendo que repercutirá adversamente en la capacidad competitiva de los buques y en la capacidad competitiva de algunos productos importante para la economía de sus países.

Pero todos reconocen que la inversión es necesaria, Panana dice que su aporte está en infraestructura, sus recursos naturales y su posición geográfica. El saldo lo tienen que aportar las navieras y los dueños de carga.

Panamá está segura que la reacción de los países es eminentemente emocional y que no se van a materializar los riesgos que señalan y por lo tanto, sigue adelante con el proyecto.

Costoso rejuvenecimiento El 22 de octubre de 2006. se llevó a cabo un referéndum para ampliar el Canal de Panamá.

Aunque la participación de a ciudadanía apenas llegó al 45 por ciento, cerca de un 80 por ciento aprobó la ampliación de la obra. La idea es construir nuevas esclusas de 427 metros de largo por 55 metros de ancho.

De esa forma, Panamá incrementará su participación en el comercio, mundial del 5 l 10 por ciento.

De concretarse el proyecto. este estaría terminado un 2014. Los críticos no se guardaron sus opiniones y aseguraron que el plan requiere de alto costo qua podría agudizar la crisis social y económica del país.

En cambio el presidente Martín Torrijos sallé al paso de los detractores y afirmó que la obra le permitirá hacer de Panamá en mejor país, con menos pobreza y menos desigualdad social. Durante la construcción del Canal, cuya inauguración su produjo en 1914, por lo menos 25,000 trabajadores murieron victimas de las enfermedades tropicales y de las severas condiciones del terreno.

ECUADOR Y PERU

, Jaén Maynas y Tumbes

Conflicto limítrofe entre el Perú y el Ecuador

| Conflicto limítrofe entre Perú y Ecuador | ||||

|---|---|---|---|---|

| Parte de Conflictos territoriales de América del Sur | ||||

| ||||

| Fecha | 24 de junio de 1821 - 26 de octubre de 1998 | |||

| Lugar | ||||

| Casus belli | Conflictos territoriales | |||

| Resultado | Paz definitiva entre Ecuador y Perú | |||

| Beligerantes | ||||

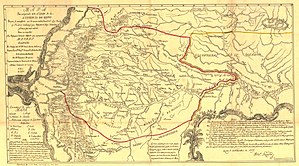

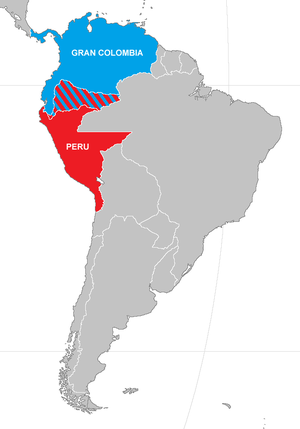

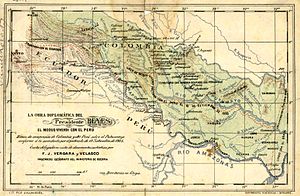

Desde su nacimiento como repúblicas independientes a principios del siglo XIX, y hasta el año 1998, ambos países mostraron discrepancias sobre sus límites fronterizos en regiones comprendidas entre la cuenca del Amazonas y la cordillera de los Andes. Los problemas en la delimitación de fronteras entre ambos países tienen su punto de partida cuando la Gran Colombia (estado antecedente de Ecuador, encabezado por Bolívar) exigió a la naciente República del Perú la entrega de las provincias de Tumbes, Jaén y Maynas, que eran peruanas de acuerdo con el principio de la libre determinación de pueblos, fundamentalmente. Disuelta en 1830 la Gran Colombia y nacido el Ecuador a la vida independiente, este país revivió en reiteradas ocasiones el viejo reclamo bolivariano hacia el Perú, llegando a agudizarse la relación entre ambos países en tres ocasiones (1941, 1981 y 1995) y desembocando en guerras generalmente cortas. El conflicto se convirtió durante siglo y medio en el principal factor que dificultó el fortalecimiento de las relaciones comerciales peruano-ecuatorianas.

Época del Virreinato[editar]

Hasta antes de 1717, el territorio americano del imperio español estaba dividido en dos grandes dependencias: el Virreinato del Perú y el Virreinato de Nueva España. En ese año, como parte de las reformas borbónicas del rey Felipe V en la ciudad de Segovia, España, se escinde del Virreinato del Perú, uno nuevo, el Virreinato de Nueva Granada, medida decretada el 27 de mayo de 1717 por una Real Cédula.

El Virreinato de Nueva Granada tuvo jurisdicción sobre la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, Real Audiencia de Panamá, Real Audiencia de Quito y la Capitanía General de Venezuela. En tal sentido, las Reales Audiencias del Virreinato comprendieron los territorios de las actuales Repúblicas de: Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, además de regiones del norte del Perú, norte y este de Brasil, y el oeste de Guyana. Su capital se situó en Santa Fe de Bogotá.

El rey Felipe V el 5 de noviembre de 1723 emitió otra Real Cédula, con la que se devuelve la Real Audiencia de Quito al Virreinato del Perú, en vista de haber quedado suprimido temporalmente el Virreinato de Nueva Granada.

Por mandato Real, la Real Audiencia de Quito fue incorporada nuevamente al recreado Virreinato de Nueva Granada el 20 de agosto de 1739. Para entonces, el Felipe V firmó en San Ildelfonso, la Cédula de Reerección definitiva del Virreinato de Nueva Granada con los mismos derechos y territorios de la Real Cédula de 1717.

Real Cédula de 1740[editar]

El rey de España habría expedido en 1740 una Real Cédula que fijaba los límites definitivos entre la Real Audiencia de Quito y el Virreinato del Perú.1 Esta Cédula nació en virtud que era necesario determinar con claridad y precisión la limitación de la Audiencia de Quito, respecto de la Audiencia de Lima, para saber hasta qué lugar tenían jurisdicción y autoridad los Virreyes de Nueva Granada y de Perú, y evitar en lo posible futuras confusiones, quedando de este modo solucionada la demarcación de ambas audiencias.

La Real Cédula de 1740 dice así:

Partiendo desde río Tumbes en la costa del Pacífico sigue la línea por las serranías y demás cordilleras de los Andes por la jurisdicción de Paita y Piura, hasta el Marañón a los 6º 30' de latitud Sur y la tierra adentro, dejando al Perú la jurisdicción de Piura, Cajamarca, Moyobamba y Motilones y por la cordillera de Jeveros atravesando el río Ucayali, a los 6º de latitud Sur hasta dar con el río Javarí o Jauri en la confluencia del Carpi y las aguas de este al Solimaes o Amazonas y las de este aguas abajo hasta la boca más occidental del Caquetá o Yapura, en que comienzan los límites con el Brasil.

Dudas sobre la veracidad de la Real Cédula de 1740[editar]

De acuerdo con el historiador peruano Percy Cayo Córdova la Real Cédula de 1740 nunca existió, siendo esta una falsificación de la defensa ecuatoriana en el litigio limítrofe contra el Perú.2 El también historiador Luis Ulloa, en relación a esta real cédula señaló:3

"Según ese falso, el rey de España demarcó con grados de latitud y longitud los virreinatos del Perú y Nueva Granada, y esto con el objeto de que tal división fuese eterna y no pudiese modificarla ninguna Real Cédula posterior, menos aun la de 1802. Claro es que no existe tal Cédula de 1740: en vano la busqué varios años en todos los archivos de España. Ni existe ni puede existir Cédula con tan absurdo objeto. Por eso ni Mosquera ni los ecuatorianos nos han dado su texto ni su fecha exacta: se contentan con referencias vagas á esto que constituye la sexta falsificación del pérfido litigante contra el cual se estrella toda buena fé"Luis Ulloa

El Obispo de Ibarra Federico González Suárez no hace mención alguna de esta cédula en su libro «Estudio histórico sobre la Real Cédula del 15 de Julio de 1802»,4 mientras que Julio Tobar Donoso en su «Derecho territorial ecuatoriano» toma con cautela su existencia:

"La Defensa del Ecuador ha alegado, en diversas ocasiones, como prueba secundaria de su derecho territorial, una Real Cédula de 1740, cuyo texto íntegro no se ha encontrado hasta ahora. Por esta causa la aduciremos con cautela, pese a que la existencia del documento parece indudable"Julio Tobar Donoso

Real Cédula de 1802[editar]

La Corona española bajo el reinado de Carlos IV, el 15 de julio de 1802, dictó una Real Cédula, a inspiración de Francisco Requena, según la cual, el Gobierno de Maynas y el Gobierno de Quijos, así como las misiones establecidas en los ríos que desembocan en el Marañón, que pertenecían hasta entonces al territorio de la Real Audiencia de Quito, pasaban a la jurisdicción política y eclesiástica del Virreinato del Perú. Del contenido de esta Real Cédula se deduce claramente que su objetivo principal era detener los avances portugueses a los territorios de la corona española.

Es necesario analizar las razones y circunstancias que obligaron a la Corona española a dictarla.

- La política expansionista de los portugueses en la hoya amazónica, quienes avanzaban incesantes hasta los territorios de la Corona española, especialmente para dedicarse a la caza de indios a los que vendían como esclavos (bandeirantes). Ya desde años atrás, España se había preocupado en delimitar las fronteras de sus colonias sudamericanas con los dominios de Portugal. En octubre de 1777 se firmó el Tratado de San Ildelfonso reconociendo a los ríos Yapurá y Yavari como el límite con Portugal, quedando algunos sectores sin la delimitación exacta y se enviaron sendas comunicaciones a la selva amazónica para que la delimitación se hiciera con base en el conocimiento de la realidad geográfica. Por España se envía a Francisco de Requena, ingeniero jefe de la comisión española de límites y gobernador de Maynas (1779), quien por problemas de entendimiento con la comisión de Portugal, tras nueve años tuvo que retirarse sin haber conseguido que se marcase la línea en toda su extensión.5

- El abandono de las misiones jesuitas de la selva amazónica, dependientes de Quito, debido a la expulsión de los miembros de dicha orden religiosa de toda la América española, según orden real dada en 1767. Los jesuitas habían realizado una obra muy valiosa de civilización e integración de los nativos de dicha región, y su expulsión marcó el inicio de un periodo de grave decadencia en Maynas, que la corona española se interesó en revertir.6 Para sustituir a los jesuitas se pensó en las congregaciones franciscanas del Colegio de Ocopa, que venían colonizando la Región Oriental del Alto Ucayali, pero para ello era necesario unificar la labor de estos operarios religiosos. Requena propuso al respecto la creación del Obispado de Maynas.7

- Requena remitió un informe escrito al Rey de España, donde sostuvo que lo más conveniente para una buena defensa y administración de las misiones de Maynas que permitiera su progreso, era que dejaran de ser parte del Virreinato de Nueva Granada y se uniesen al del Perú. Años después, Requena ocupó un asiento en el Consejo de Indias, en donde en sucesivas alegaciones, defendió verbalmente esta misma posición. Su razón fundamental era que, desde el Virreinato del Perú, las misiones de Maynas «podían ser más pronto auxiliadas, mejor defendidas, y fomentarse algún comercio, por ser accesibles, todo el año, los caminos… a los embarcaderos de Jaén, Moyobamba, Lamas, Plaza Grande y otros puestos, todos en distintos ríos, que dan entrada a todas aquellas misiones». Requena exponía así con la autoridad que le daba el hecho de conocer personalmente toda esa extensa región, que recorriera durante más de diez años. Fueron sus convincentes razones las que motivaron que la Corona le prestara atención y diera la Real Cédula de 1802.8

La Real Cédula de 1802 dice:

He resuelto que tenga por segregado del virreinato de Santa Fe y de la provincia de Quito y agregado a ese virreinato el Gobierno y Comandancia General de Mainas con los pueblos del Gobierno de Quijos, excepto el de Papallacta por estar todos ellos a las orillas del río Napo o en sus inmediaciones, extendiéndose aquella Comandancia General no sólo por el río Marañón abajo, hasta las fronteras de las colonias portugueses, sino también por todos los demás ríos que entran al Marañón por sus margines septentrional y meridional como son Morona, Huallaga, Paztaza, Ucayali, Napo, Yavari, Putumayo, Yapurá y otros menos considerables, hasta el paraje en que éstos mismos por sus altos y raudales dejan de ser navegables: debiendo quedar también a la misma Comandancia General los pueblos de Lamas y Moyobamba... A cuyo fin os mando que quedando como quedan agregados los gobiernos de Mainas y Quijos a es virreinato auxiliés con cuantas providencias juzguéis necesarias y os pidiere el Comandante General y que sirvan en ellos no sólo para el adelantamiento y conservación de los pueblos, custodia de los misioneros sino también para la seguridad de mis dominios impidiendo se adelanten por ellos los vasallos de Corona de Portugal nombrando los cabos subalternos o Teniente de Gobernador que os pareciere necesarios, para la defensa de esas fronteras y administración de justicia...Así mismo he resuelto poner todos esos pueblos y misiones reunidos a cargo del Colegio Apostólico de Santa Rosa de Ocopa de ese Arzobispado...Igualmente he resuelto erigir un Obispado en dichas misiones...YO EL REY

Ejecución y cumplimiento de la Real Cédula de 1802[editar]

Según la posición ecuatoriana, la Real Cédula de 1802 nunca fue cumplida ni ejecutada, pues no recibió el pase del virrey de Nueva Granada y se opuso a su cumplimiento el Presidente de Quito. Sin embargo ello no es cierto. El virrey de Nueva Granada, Pedro Mendinueta, al momento de entregar el mando a su sucesor, dejó claramente sentado en su memoria que la Comandancia de Maynas se había segregado de su jurisdicción y agregado al Virreinato del Perú, justificando dicha medida por su lejanía con la capital, Santa Fe. Se sabe también que el Presidente de Quito, Barón de Carondelet, consultó al fiscal Iriarte sobre lo dispuesto por la Real Cédula; dicho fiscal opinó que se guarde, cumple y ejecute la cédula, que se pasara a la Real Audiencia una copia legalizada y se comunicara a los gobernadores de Maynas y Quijos. Siguiendo dicha opinión, el Barón de Carondelet informó el 20 de febrero de 1803 al comandante general de Maynas sobre la orden de incorporarse al Virreinato peruano.9

La posición ecuatoriana, también sostiene que el Perú, que desde el año de 1823 empezó negociaciones de límites con la Gran Colombia, nunca dio valor alguno para la demarcación de límites a esta real cédula de 1802. Tanto en las negociaciones de los Mosquera, en el convenio de Girón, en los protocolos del tratado de 1829 y en las discusiones del Protocolo Pedemonte-Mosquera, en los cuales se hicieron numerosas alusiones a la nombrada Cédula de 1802, nunca se trató de tomarla como base de demarcaciones territoriales; pero Brasil en el año de 1851, firmó un tratado con el Perú por medio del cual este último país entregaba a la jurisdicción grandes extensiones territoriales, que antaño habían pertenecido, en parte, tanto al Virreinato del Perú como al Virreinato de Nueva Granada. En cambio Brasil reconocía al Perú como su colindante en toda la extensión del río Yavarí y por la geodésica que parte de Tabatinga y va a dar al Río Caquetá en su confluencia con el río Apaporis. Esta Cédula de 1802 era muy conocida, pero nunca se le dio valor antes de 1851, en las demarcaciones territoriales. No fue encontrada en Moyobamba en 1846, como lo afirman algunos. Para que se vea lo usada y movilizada que ha sido, reproducimos a continuación lo que dice el doctor Antonio José Uribe al respecto en su estudio sobre límites con el Brasil:

Respecto de esta Real Cédula de 1802 conviene observar que hemos tenido a la vista tres ejemplares impresos, todas de fuente peruana y ninguno de ellos concuerda con los otros, a saber: el que reproduce el doctor Galindo, el que se contiene en el volumen publicado en Brasil y el presentado en el alegato de Perú ante el gobierno de España en 1889 en la cuestión de límites con Ecuador.

Pedido de supresión del obispado de Maynas[editar]

Una vez obtenida la aprobación papal el 28 de mayo de 1803, el rey dictó otra Real Cédula para efectivizar la erección del Obispado de Maynas y la toma de posesión por parte del obispo Sánchez Rangel. El 28 de mayo de 1809 el obispo inauguró su obispado.10

El 21 de septiembre de 1811, Sánchez Rangel pidió por carta al rey la supresión del obispado. El obispo no estaba conforme con la extensión del obispado y se hallaba enemistado con el gobernador y con los franciscanos de Ocopa. El Consejo de Indias abrió un expediente y realizó consultas. El 28 de septiembre de 1812, el Consejo de Regencia de España e Indias pidió el "Expediente sobre la erección del Obispado de Maynas y las Cédulas que se expedieron en 1805 acerca de los límites".

El 13 de septiembre de 1813 se dictó una Real Cédula, que dice en su primer artículo que manda a entregar al Ordinario las nuevas Reducciones y Doctrinas que tuviesen más de 10 años de fundación, proveyéndose en eclesiásticos seculares, conforme a las Leyes del Patronato. El 26 de septiembre de 1813, el obispo Sánchez Rangel comunicó al Ministro de Ultramar que solo asistían los religiosos de Quito en Maynas y dijo: es fuerza, pues, si se tratan de hacer justicia que se me ponga en otro Obispado que sea menos penoso.

El 1 de mayo de 1814 el censo ejecutado por Sánchez Rangel11 dice: en 58 Pueblos de los 90 de que se componía aquella Diócesis no habrá más que 8 sacerdotes asistentes, que 3 existían en los extremos del Obispado: 3 en pequeños ríos: 1 en el dilatado curso de los grandes ríos Guallaga y Marañon; y ninguno en el Napo, Putumayo, Ucayale y Pastaza: esto es 60 Pueblos sin Párroco y abandonadas casi todas las Misiones. El mismo obispo exclamaba en 1813: Desde que salieron los jesuitas de estas tierras no ha habido quien se contraiga a su fomento espiritual ni temporal; todos se han buscado a sí mismos. De esta proposición que es absoluta y de una eterna verdad se ha seguido naturalmente lo que estamos viendo y tocando con dolor, que ya no ha quedado cosa alguna de lo que aquellos padres establecieron y solo hay lo que produce la madre naturaleza.12

El Consejo de Indias elevó un informe al rey el 19 de junio de 1818, proponiendo la conservación del obispado y de la comandancia general.13

Oposición del presidente de Quito a la Real Cédula de 1802[editar]

El 22 de diciembre de 1814 el presidente de Quito, Toribio Montes, solicitó la creación de una capitanía general en Quito, pidiendo que se incluyera en ella a Maynas, creándose otro expediente en el Consejo de Indias para resolver sobre el pedido.

El 7 de febrero de 1816 Montes informó acerca de las Misiones de Maynas diciendo: "He manifesto a V.E. en informes anteriores, que las Misiones del Marañon se hallan en un sensible atraso, faltándoles el número completamente Ministros evangélicos (...)14

En vista del pedido, la Contaduría General de España elevó un informe el 23 de diciembre de 1816:15

La Contaduría ha reconocido atentamente todos estos antecedentes, y halla que el primer punto de que trata el Presidente de Quito relativo al Gobierno político y militar y espiritual de las Provincias de Mainas está decidido por las Reales Cédulas de 15 de Julio de 1802, en que se segregó del Virreynato de Santa Fe el Gobierno y Comandancia General de ellas, agregándolo al del Perú y sus Misiones al colegio de Santa Rosa de Ocopa, erigiendo en ellas un nuevo Obispado. Esta Real resolución fue dictada en consequencia de un maduro y detenido examen, previo informe del Señor Requena, con audiencia de los dos Señores Fiscales y á consulta del Consejo, el Presidente de Quito representa que no ha correspondido á las justas intenciones de Su Majestad y deseos de este Supremo Tribunal, antes, por el contrario, es gravosa á la Real Hacienda y perjudicial á los naturales de Mainas, que carecen absolutamente del pasto espiritual; mas esta exposición no está comprovada qual correspondía y no presta mérito para que por ella sola se proceda á alterar lo que se determinó con tanta reflección.

Con los informes de la Contaduría General y del Fiscal, el Consejo de Indias acordó el 29 de abril de 1819 consultar al rey, proponiendo no aceptar el pedido de Montes.16

Real Cédula de 1803[editar]

La Corona española bajo el reinado de Carlos IV de España, el 7 de julio de 1803, ordenó la incorporación de la provincia de Guayaquil al Virreinato de Perú.

La real orden de 1803 se dio en atención a las necesidades militares y políticas del momento. Ya España había perdido la isla Trinidad, tomada por la poderosa escuadra inglesa, en represalia de que España se convirtió en aliada de Francia.

Para decidir la estrategia a seguir en América, se creó en Madrid la Junta de Fortificaciones de América, la cual consideró que Guayaquil se encontraba muy distante de Bogotá, la capital del virreinato de Santa Fe y que eso dificultaba su defensa.

Guayaquil, al igual que Paita, era un puerto objetivo de piratas y corsarios. No tenía comercio con la región norte de Colombia, en cambio era intenso con el Perú, sobre todo con la intendencia de Trujillo y en especial con el partido de Piura.

De hecho, Guayaquil en muchos aspectos dependía del Perú y fue entonces, que considerando las realidades, se decidió su incorporación al virreinato del Perú.

La Junta de Fortificaciones propuso el 28 de marzo de 1803, la anexión al Perú y el 7 de julio el rey expedía la siguiente real orden:

Excelentísimo Señor don Miguel Cayetano Soler. Ministro de Ultramar

Excelentísimo Señor.Entre otras cosas que he consultado a su majestad; la Junta de Fortificaciones de América, sobre las defensas de la ciudad y puerto de Guayaquil, ha propuesto que, a fin de que ésta tenga con ahorro del real erario, toda la solidez que conviene, debe depender el gobierno de Guayaquil del virrey de Lima y no del de Santa Fe, pues éste no puede darle, como aquel en los casos necesarios, los precisos auxilios, siendo el de Lima por la facilidad y la brevedad con que puede ejecutarlo, quien le ha de enviar los correos de tropas, dinero, pertrechos, armas y demás efectos de que carece aquel territorio; y por consiguiente, se halla en el caso de vigilar mejor, y con más motivo que el de Santa Fe, la justa inversión de los caudales que remita, y gastos que se hagan; a que se agrega que el virrey de Lima, puede según las ocurrencias, servirse con oportunidad, para la defensa del Perú, especialmente de su capital, de las maderas y demás producciones de Guayaquil, lo que no puede verificar el virrey de Santa Fe. – Y, habiéndose conformado su majestad con el dictamen de dicha Junta, lo aviso a vuestra excelencia; de real orden, para su inteligencia, y a fin de que por su ministerio a su cargo, se expidan las que corresponden a su cumplimiento. Dios guarde a V. E. Por muchos años. Palacio, 7 de julio de 1803. –Josef Antonio Caballero

Al dorso de esta real orden, el ministro de Ultramar, puso el siguiente proveído:

Madrid 8 de julio de 1803. A los virreyes de Santa Fe y del Perú trasladándoles el oficio de guerra, en la que, a consulta de la Junta de Fortificaciones, ha resuelto el rey, quede el gobierno de Guayaquil, dependiente del virreinato del Perú y no del de Santa Fe.

Los dos virreyes de inmediato procedieron a cumplir la real orden y de hecho y de derecho, pasó Guayaquil a formar parte del virreinato de Lima.

Fue el propio virrey de Santa Fe el que cursó comunicación a la corte española, haciendo saber que se había cumplido con la real orden. Por lo tanto, no tiene ninguna consistencia el alegato que alguna vez se hizo de que esa real orden jamás se cumplió.

La prueba la da el siguiente documento:

Excelentísimo Señor. Por la real orden, expedida por el ministerio de Guerra, en 7 de julio de este año, que V. E. me transcribe con fecha del siguiente día 8, quedo enterado de haber resuelto su majestad separar de la dependencia de este virreinato y agregar al de Lima el gobierno de Guayaquil en conformidad con la propuesta que al efecto hizo la Junta de Fortificaciones de la América, y fundamentos que manifestó y que V. E. refiere sustancialmente. Y, habiendo trasladado el contenido al presidente de Quito y demás jefes principales de aquel distrito, le participó a V. E. en contestación para superior conocimiento.- Nuestro Señor guarde a V. E. muchos años.- Santa Fe 19 de diciembre de 1803.- Antonio Amar (virrey de Santa Fe).

Nueva Granada presentó un reclamo al Rey, en el Tribunal del Consulado de Cartagena de las Indias, pues consideraba que Guayaquil había sido segregada sólo en los asuntos mercantiles pero que aún estaba bajo su dominio. El Rey Carlos IV de España respondió con la Real Cédula del 10 de febrero de 1806:17

En vista de lo que consulta V.S. en carta del 25 de marzo del año anterior, sobre si la provincia de Guayaquil, a consecuencia de la agregación del Virreinato de Lima, debe depender en la parte mercantil de ese Consulado o del Lima, se ha servido S.M. declarar que la agregación es absoluta...YO EL REY.

En 1815, la Gobernación de Guayaquil solicitó al Rey de España que la separase del Virreinato de Perú y la adhieriera al Virreinato de Nueva Granada. El 23 de junio de 1819, según Real Cédula, el rey de España otorgó dicha petición y así Guayaquil volvió a la jurisdicción de la Real Audiencia de Quito, pero ello ocurrió en medio del fragor de la lucha revolucionaria, por lo que no fue tomado en cuenta,18 peor aún, porque el 7 de agosto del mismo año, se cristalizó la independencia de la Gran Colombia con la Batalla de Boyacá.

La anexión de Guayaquil a la Gran Colombia, no fue bien vista por algunos guayaquileños, tan es así que el propio Presidente de la Provincia Libre de Guayaquil José Joaquín Olmedo protestó y partió con otros conciudadanos al Perú,19 llegando a conformar el primer Congreso Constituyente peruano, instalado en 1822.20

Época de la independencia[editar]

Independencia de la Gran Colombia (19 de agosto de 1819)[editar]

Tras la Batalla del Pantano de Vargas y la Batalla de Boyacá, en las cuales el ejército patriota venció al realista, Bolívar y sus hombres tuvieron vía libre hacia Santa Fe de Bogotá, ingresando a la ciudad el 10 de agosto de 1819. El virrey Juan Sámano, advertido en secreto de la derrota en Tunja y Boyacá, huyó de la capital. El virreinato de Nueva Granada dejó así de existir, pero los realistas aún conservaban el poder en varias regiones del territorio, incluyendo a Popayán, Quito, Panamá, Cartagena y Caracas.

La República de Colombia fue proclamada el 19 de agosto de 1819, pero su constitución legal provino del Congreso de Angostura, convocado el 15 de febrero de ese año, el cual aprueba la Ley Fundamental de la República de la Gran Colombia, el 17 de diciembre de 1819, quedando así esta oficialmente constituida

Un nuevo Congreso, celebrado en Cúcuta, un año más tarde, estableció una Constitución para la Gran Colombia, el 30 de agosto de 1821. Por ella asumió la presidencia del nuevo estado republicano, el Libertador Simón Bolívar y como vicepresidente, Francisco de Paula Santander, quien asumió en realidad el mando, por ausencia de Bolívar. Esta puede ser considerada la primera Constitución de la Gran Colombia. Estaba compuesta por 10 capítulos, integrados en total por 91 artículos.

Se establecía que la Gran Colombia estaba compuesta por tres Distritos, denominados grandes: 1) Cundinamarca (hoy Colombia), 2) Venezuela y 3) Quito (hoy Ecuador) que a su vez se subdividían en Departamentos Corrientes y luego en Provincias. Éstas, volvían a fragmentarse en Cantones, que a su vez se dividían en Cabildos o Municipalidades, formados por Parroquias.

Ley de División Territorial Gran Colombiana[editar]

Una vez incorporada la Presidencia de Quito a la Gran Colombia (29 de mayo de 1822), la Cámara de Representantes de los países grancolombianos dio estructura política y administrativa a todo su territorio, en tal forma que este organismo dictó el 25 de junio de 1824 la Ley de División Territorial de la República de Colombia, dividiendo el territorio grancolombiano en 3 Distritos: el del Norte, actual Venezuela; el del Centro correspondió a la actual Colombia; el del Sur comprendió lo que ahora es el Ecuador.

El Distrito del Sur lo componían 3 Departamentos: 1) Ecuador, 2) Azuay 3) Guayaquil.

- El Departamento de Ecuador lo formaban 3 provincias:

- Pichincha

- Imbabura

- Chimborazo.

- El Departamento de Azuay lo formaban 3 provincias:

- Cuenca

- Loja

- Jaén de Bracamoros y Mainas.

- El Departamento de Guayaquil lo formaban 2 provincias:

- Guayaquil

- Manabi

Independencia de Guayaquil en 1820[editar]

El lunes 9 de octubre de 1820, el puerto de Guayaquil se independiza de España. El miércoles 8 de noviembre, convocados por el ayuntamiento de dicha zona, los 57 representantes de todos los ayuntamientos eligieron a José Joaquín de Olmedo como Jefe Político de la Provincia Libre de Guayaquil,21 dictándose un "Reglamento Provisorio de Gobierno".

La Carta entregó el poder a un triunvirato integrado por José Joaquín de Olmedo, Francisco María Roca y Rafael Jimena. De inmediato se enviaron a Quito y Cuenca para que se unieran al pronunciamiento. La opinión en la ciudad estaba dividida, unos defendían la propuesta de que la Provincia Libre de Guayaquil se agregara al Protectorado del Perú, otros defendían la anexión a la Gran Colombia, mientras que otros sostenían que Guayaquil debía permanecer independiente.18

El general Bolívar respaldado por un fuerte contingente militar se proclamó Jefe Supremo de la Provincia de Guayaquil y anexó a esta a la Gran Colombia, desconociendo al gobierno presidido por Olmedo. Ello provocó que Olmedo se dirigiera hacia el Perú, mostrando su desacuerdo con Bolívar.

Simón Bolívar recibió unos días después a José de San Martín, en calidad de Jefe del gobierno de la Provincia de Guayaquil, realizándose entonces la célebre Entrevista de Guayaquil, entre los dos libertadores de América. Uno de los puntos que debía discutirse en ese encuentro era el destino de Guayaquil, lo que Bolívar zanjó desde antes que San Martín desembarcara en el puerto, cuando desde tierra firme, envió al libertador argentino una epístola cordial en la que lo invitaba a desembarcar para poder abrazarlo «en el suelo de Colombia». Desde entonces, una corriente peruanista extrema ha insistido en que Bolívar arrebató al Perú la provincia de Guayaquil.22

El 31 de julio de 1822, la ciudad de Santiago de Guayaquil declaró su anexión oficial a la Gran Colombia.

Tumbes[editar]

Región que formó parte de la Real Audiencia de Quito según la Cédula Real de 1563 sin modificación. En la gesta emancipadora, Tumbes respaldó la independencia de Trujillo y proclamó su propia independencia de España como todas las regiones del Perú lo hacían, bajo el principio de libre determinación de pueblos, el 17 de enero de 1821. Seis meses después, el 28 de julio de 1821 José de San Martín declaró la independencia del Perú y Tumbes decidió unirse con Perú bajo la libre determinación de pueblos. Simón Bolívar consideró esto una ilegal ocupación y usurpación de territorio de la Gran Colombia por Perú durante la guerra de independencia y mandó una protesta.

Jaén[editar]